Hidup manusia berjalan di antara dua jembatan: jembatan kenangan dan jembatan angan-angan.

Ingatan bukan sekadar rak buku berdebu di sudut kepala kita. Ia adalah denyut sejarah pribadi, jejak langkah di pasir waktu yang membentuk siapa kita hari ini. Sementara lupa, baik disengaja atau tidak adalah ombak yang menghapus jejak itu perlahan-lahan. Kita kadang berusaha untuk mengingat sesuatu di masa lalu. Tentu bukan untuk kembali, karena dunia itu sudah lewat dan tak bisa diulang lagi, namun hanya dengan mengingat kenangan, kita dapat pelajaran dan tak kehilangan arah.

Di sisi lain, ada imajinasi: ia seperti air sungai yang meluncur dari puncak gunung, meliuk-liuk, mencari muaranya. Sedangkan ingatan, adalah air yang berusaha kembali ke mata airnya, melawan arus zaman yang suka melupakan.

Ingatan pula yang dapat menjaga kita agar tetap tahu siapa kita, dari mana kita tumbuh, dan kepada siapa kita bertanggung jawab. Sedangkan imajinasi memungkinkan kita bermimpi tentang ladang yang lebih subur, tentang panen yang tak hanya milik segelintir orang.

Proses Kehilangan: Kolonisasi.

Sejarah mencatat ternyata penjajahan tidak hanya mengambil tanah dan kekayaan. Penjajahan juga menghancurkan pengetahuan, merusak bahasa, dan mengubah pandangan hidup banyak komunitas.

Mereka memaksa perubahan besar dalam cara bertani, membuang tradisi leluhur demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Dengan memperkenalkan sistem monokultur secara besar-besaran, mengutamakan tanaman untuk diekspor, dan mengeksploitasi manusia serta alam tanpa batas. Mereka mengikis tata cara bertani yang penuh penghormatan terhadap tanah.

Akibatnya, hubungan masyarakat dengan wilayahnya—hubungan yang dibangun melalui ribuan tahun pengalaman, kearifan, dan pengabdian. Perlahan-lahan dilucuti. Pemaksaan budaya atau misi pemberadaban, telah mengubah wajah bumi dan menggeser banyak tradisi bangsa secara paksa.

Visi hidup leluhur yang dulu berdampingan bersama alam, perlahan membusuk dan tercerabut. Identitas kolektif yang semula terjalin erat dengan karakter wilayahnya—dengan hutan, sungai, dan tanah—pelan-pelan menghilang.

Saat hutan-hutan purba digusur, ditebang, atau dikerangkeng atas nama konservasi, dan tanah-tanah subur diberikan begitu saja kepada perusahaan tambang atau perkebunan monokultur, ekosistem yang dulu memberi kehidupan, keberagaman, dan kemandirian pada masyarakat setempat, telah membuat lahan-lahan menjadi gersang.

Proses Penghilangan: Revolusi Hijau.

Penerapan teknologi yang dijanjikan sebagai cara “lebih baik” dan “lebih menguntungkan” untuk mengelola tanah, pada kenyataannya malah menghambat ingatan budaya masyarakat, sekaligus melemahkan kemampuan untuk membayangkan jalan hidup yang berbeda tentang masa depan.

Revolusi hijau datang membawa janji-janji manis yang kosong, dibungkus subsidi pemerintah, dan tekanan korporasi besar. Di balik semua itu, sistem pangan lokal yang beragam dan mandiri dihancurkan.

Keberagaman, kekayaan, dan kedaulatan pangan yang dulunya tumbuh alami di sekitar kita, digantikan dengan keseragaman yang membunuh kemandirian, dan memperketat kendali atas apa saja yang dulu dijalankan oleh kehendak bebas dari masyarakat itu sendiri.

Dengan alasan “memberi makan dunia” negara-negara dipaksa mengikuti pola pertanian industri yang sempit dan cacat. Sejak itu, pondasi pengetahuan tradisi dan pengetahuan pertanian mulai diruntuhkan.

Hilangnya benih asli, punahnya ragam makanan lokal, dan melemahnya jalinan sosial yang selama berabad-abad membentuk keseimbangan hidup di sekitar tanah adalah tanda bahwa kita telah kehilangan sebagian atau malah sudah betul-betul tercerabut dari akar hening masa silam.

Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan kelupaan. —Milan Kundera. Sejurus dengan ungkapan tersebut upaya untuk mengingat, upaya untuk melawan kelupaan, adalah sebuah usaha radikal untuk merebut kembali sistem dan budaya yang telah dirampas oleh korporasi agribisnis besar.

Komunitas yang setia pada sistem huma untuk memproteksi ketahanan pangan di banyak wilayah kasepuhan, komunitas-komunitas yang menentang pengusiran, hingga mereka yang tak letih-letih menjaga tanah dan kehidupan dari ancaman eksploitasi. Semua ini, menunjukkan dengan jelas betapa kedaulatan tanah adalah kunci untuk mempertahankan ingatan sejarah dan identitas teritorial yang dibentuk selama ribuan tahun. Sebuah warisan yang, tentu saja, tak ingin dipertahankan oleh sistem pangan korporat yang hanya memandang tanah sebagai komoditas.

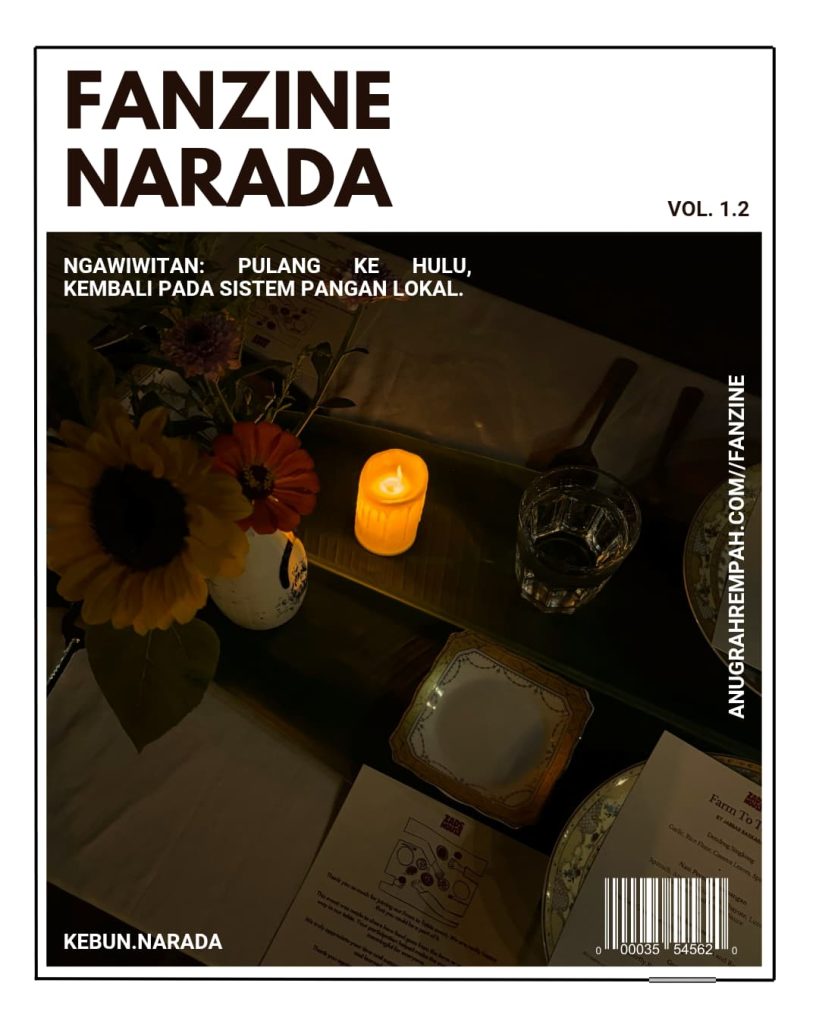

Ngawiwitan: Pulang ke Hulu, Kembali Pada Sistem Pangan Lokal.

Pergi ke hulu adalah sebuah perjalanan pulang ke sumber kehidupan yang mengalir dari puncak gunung, melewati hutan-hutan, dataran, hingga akhirnya bermuara ke samudera yang luas. Pergi ke hulu bukan hanya tentang menelusuri aliran sungai, tetapi juga menyadari bahwa setetes air hujan yang jatuh dari langit dulunya adalah bagian dari tubuh air yang lebih besar.

Ia mengembun menjadi awan di lautan dan kembali ke wiwitan, puncak-puncak gunung. Lalu memberikan kehidupan bagi tanah yang ada di bawahnya. Ini adalah cara untuk menghormati dan belajar pada siklus kehidupan yang terus bertransformasi, proses ini yang sering kali kita anggap remeh.

Melangkah ke hulu mengajak kita untuk menyelami cerita-cerita yang telah membentuk kita. Ia mengundang kita untuk mengunjungi saudara, leluhur, dan bahkan berhadapan dengan luka-luka sejarah yang ditinggalkan oleh penindasan. Namun perjalanan ini juga membawa kita kembali ke cara-cara lama untuk bersukacita, untuk merayakan kebersamaan, dan membangun solidaritas.

Pada akhirnya, pergi ke hulu membawa kita pada sumber kehidupan, dan dalam perjalanan itu, kita memperoleh kesempatan sakral untuk menelusuri jejak komunitas kita. Ini adalah jalan menuju pemulihan dan peningkatan kemampuan bersama untuk beregenerasi dan memberi kembali sehingga kita dapat menyembuhkan dan memulihkan hubungan kita dengan tanah, dan satu sama lain. Tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa depan.

Dalam kerangka ingatan seperti itulah acara dari ladang ke meja makan ini kami adakan. Memori menuntun kami untuk melihat ke belakang, dan mendengarkan dengan seksama para pendahulu kita. Kemudian memadukan ilmu dan semangat mereka ke dalam upaya masa kini, lewat pengolahan dan pengenalan kembali bentuk, bahan, dan rasa yang berakar pada keyakinan kuat bahwa makanan adalah pusat penyembuhan kolektif dan saluran untuk identitas, kebanggaan, dan pemulihan budaya.

Sebab hanya dengan demikianlah, dunia yang baru bisa terbuka, masa depan yang lebih adil dan setara, ya, kerja-kerja ingatan berperan penting dalam memulihkan sejarah, dan ingatan menjadi kunci dalam membangun narasi baru, itu.

Penulis: Jabbar Baskara

Editor: Zera Yudhistira