Ada sebuah kesunyian yang tidak pernah benar-benar sunyi di Raja Ampat. Di antara desir angin yang menyapu gugusan pulau-pulau karst dan desir air laut yang bening sejernih ingatan, ada kecemasan yang mendesak harus dibicarakan. Kecemasan itu bernama tambang.

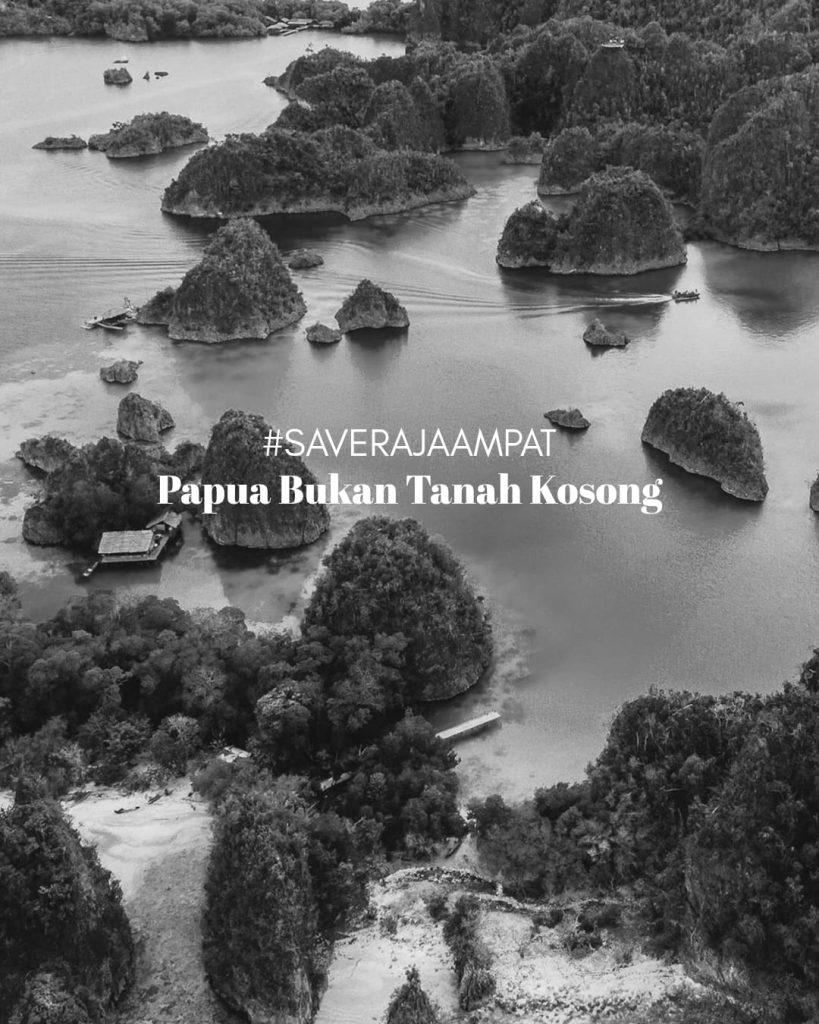

Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau-pulau karang yang tampak eksotis dari brosur ekowisata. Ia adalah rumah. Ia adalah altar laut yang dihuni oleh lebih dari 2.500 spesies ikan, 75% spesies karang dunia, 274 jenis burung, dan 47 spesies mamalia. Tapi lebih dari itu, Raja Ampat adalah tempat lahir, tempat hidup, tempat mati. Ia adalah ruang hidup masyarakat adat—yang punya nama untuk setiap karang, setiap lekuk pantai, setiap jalur burung cendrawasih yang melintasi langit. Tapi kini, tanah-tanah itu diincar untuk satu tujuan: nikel.

Tapi siapa yang peduli? Tidak ada tempat suci di mata korporasi tambang. Mereka hanya mengenal peta konsesi, dokumen AMDAL abal-abal, dan harga nikel per metrik ton di bursa global. Dan dari sinilah semuanya dimulai—kisah lama yang terus berulang: kapitalisme datang. Membentangkan peta konsesi. Dan seperti dewa yang tak kenal lelah, ia berkata: “Ini milik kami sekarang.”

Sumpah Serakah

Kapitalisme, dalam bentuk paling telanjang, selalu membawa janji: kesejahteraan, lapangan kerja, modernitas. Tapi kita tahu: itu selalu janji yang diletakkan di amplop, dilem, lalu dibakar. Yang tersisa hanya abu dan aroma tipuan.

Sebab kapitalisme tidak pernah datang sebagai sahabat. Ia datang dengan wajah pembangunan, investasi, dan janji energi hijau, tapi di baliknya: buldoser, pembabatan hutan, dan pelapisan topografi dengan sisa-sisa kerak kerakusan.

Lihat saja korporasi tambang lainnya yang mengincar perut pulau Gag, Kawe, Batang Pele, Manuran. Mereka mengangkangi pulau-pulau kecil Raja Ampat dengan dalih “hilirisasi nikel”. Greenpeace Indonesia (2025) melaporkan bahwa ekspansi tambang nikel telah membabat lebih dari 500 hektare hutan di kawasan Raja Ampat, menciptakan sedimentasi yang membunuh ekosistem laut dan merusak ekonomi ekowisata yang dibangun bertahun-tahun oleh masyarakat adat dan LSM lingkungan.

Dan dari angka-angka itu, kita masuk ke sisi paling getir dari tragedi ini: ketika kehancuran dibungkus sebagai penyelamatan. Ketika nikel ditambang atas nama “transisi energi”—demi masa depan tanpa emisi, demi kap mesin Tesla, dan motor listrik Anda—tapi bahan bakunya diambil dengan menghancurkan hutan hujan tropis terakhir di bumi.

Dan semua itu hanya demi logam kecil yang disebut nikel—logam yang kini diklaim sebagai “tulang punggung energi hijau.” Greenpeace (2025) juga mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan di Pulau Kawe mengancam ekosistem hutan primer, mempercepat sedimentasi laut, dan merusak wilayah tangkap nelayan. Apa yang tersisa dari mimpi ekowisata lestari jika tanah yang menopang semuanya justru dilubangi, dikoyak, dan ditinggalkan penuh limbah?

Semua ini tentu ironi, bukan?

Tapi ini juga bukan sekadar ironi. Ini adalah penghinaan. Kapitalisme hijau adalah kolonialisme versi 2.0, bersalin nama jadi “sirkular ekonomi” tapi tetap dengan satu prinsip: jarah sebanyak mungkin. Secepat mungkin. Semurah mungkin.

Papua Bukan Tanah Kosong

Kita harus ulangi ini terus-menerus seperti mantra: Papua bukan tanah kosong. Tanah-tanah itu memiliki nama, cerita, leluhur, dan masa depan. Menyebutnya kosong adalah cara halus kolonialisme modern bekerja. Kapitalisme hari ini mungkin tidak membawa senapan, tapi ia membawa dokumen AMDAL, pasal-pasal perizinan, dan janji pekerjaan yang berumur pendek.

Jangan biarkan Raja Ampat menjadi kisah yang kita kenang sebagai “yang dulu pernah indah.”

Refleksi ini bukan sekadar ajakan untuk marah. Ia adalah ajakan untuk peduli. Untuk percaya bahwa menyelamatkan Raja Ampat bukan tugas Greenpeace semata, atau masyarakat adat saja. Tapi tugas kita semua, karena yang dipertaruhkan bukan hanya karang dan ikan. Bukan sekadar tentang menyelamatkan spot diving. Tapi ini tentang menyelamatkan peradaban.

Sebab jika Raja Ampat hancur, Jakarta akan banjir. New York akan tenggelam. Dunia akan berantakan. Tapi para pemilik modal tidak peduli, karena mereka sudah siap pindah ke kapal pesiar atau ke Mars—meninggalkan kita bergulat dengan lumpur dan kehancuran.

Kita hidup di zaman di mana tak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Ketika laporan demi laporan menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem di Raja Ampat akan berdampak langsung pada iklim global, ketika masyarakat adat sendiri bersuara, menolak, dan mempertaruhkan hidup mereka demi melindungi tanahnya, lalu mengapa kita masih diam?

Greenpeace dan masyarakat adat Papua telah bersuara. Sekarang giliran kita. Dan ketika Anda pernah terpukau oleh foto Raja Ampat, maka Anda juga punya tanggung jawab untuk memastikan tempat itu tidak menjadi gambar tua di museum kehancuran. Sebab apa gunanya menyimpan foto liburan, jika tempat itu sendiri telah lenyap dari peta kehidupan? Jadi sekarang mari mulai kita teriakan: Papua bukan tanah kosong!

penulis: Tenu Permana